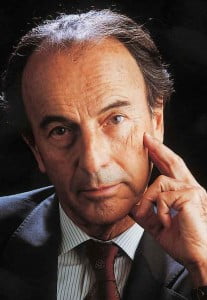

Entrevistado 04/12/2002

Fotografía cedida por: J.L.C.

Fundador y director de El País. Consejero Delegado del Grupo Prisa

Juan Luis Cebrián fue fundador director del periódico El País durante más de trece años. A lo largo de su intensa trayectoria, se ha convertido en un nombre imprescindible de la intelectualidad y el pensamiento político, así como en una referencia ineludible para entender la complejidad histórica de la España más reciente, tanto por su situación privilegiada como espectador de la actualidad, como por su lucidez y capacidad de análisis.

El inicio de la transición coincide con el de El País

La transición para mí está íntimamente ligada a la fundación de El País y a los primeros años del periódico, porque aunque el primer número salió en 1976, llevábamos trabajando desde 1975, incluso recuerdo que en un principio no quisieron darnos el permiso de edición porque, entre otras cosas, yo era el director. Más tarde acabó convirtiéndose en un periódico de gran prestigio, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, en donde de alguna forma se le relacionaba con el proceso democrático y modernizador que hizo de la transición española un modelo a imitar para muchos países, especialmente en América Latina. Recordemos que hace tan sólo veinticinco o treinta años, España era un país emergente, pero casi infradesarrollado, con el que se pueden comparar muchos países latinoamericanos que ahora atraviesan graves crisis.

La transición fue posible gracias a nuestra situación geopolítica

La transición como tal, comienza en el tardofranquismo y fue posible, fundamentalmente gracias a nuestra ubicación geoestratégica y geopolítica. El hecho de ser un apéndice de Occidente supuso durante los años 60 una gran influencia de la Europa del desarrollo y la democracia en nuestro país, debido principalmente al intenso movimiento de población que existía en dos direcciones: por una parte, los treinta o cuarenta millones de turistas que recibíamos anualmente procedentes de Alemania, Francia, Gran Bretaña y los países nórdicos; y por otra, la salida de dos millones de emigrantes españoles a la Europa del progreso. Este tráfico de personas supuso, no solamente una importante entrada de divisas, fundamentales en el desarrollo económico posterior, sino también una sincronización cultural, como fue, por ejemplo, el convertirnos en un país laico, cuando había sido extremadamente clerical, a lo que contribuyó el Concilio Vaticano II1 y la actitud de la iglesia con el Papa Juan XXIII2.

Confluencia de actitudes diversas

Hubo una convergencia de actitudes, entre las que hay que destacar la del PCE, con su cambio de estrategia al abandonar la confrontación global para entrar directamente en el aparato sindical del franquismo y participar en la elaboración de leyes de contratación colectiva, a demanda de los empresarios, que buscaban un marco de seguridad en las relaciones laborales, hecho que fue aprovechado por Comisiones Obreras y otros sindicatos de clase. Además, poco a poco, durante los años 60, fenómenos contradictorios, como, por ejemplo, la Ley de Prensa de Fraga, van generando un caldo de cultivo de forma que, al morir Franco, los franquistas, excepto naturalmente los más recalcitrantes, estaban deseando poder finiquitar el régimen, para conseguir organizar la convivencia de otra manera. Ello se debió, en gran medida, al influjo cultural y político del espejo de la Europa democrática en el que nos mirábamos.

Los medios de comunicación en la vida política

La prensa siempre ha jugado un papel central en el debate político en los regímenes democráticos. Lo que sucede es que los avances tecnológicos, la misma configuración de las opiniones públicas y los nuevos inventos de las sociedades mediáticas, como la radio, la televisión, el teléfono o Internet, han ido depositando en los medios de comunicación de masas, no tanto un poder –porque éste es por naturaleza coactivo–, sino una ventaja de influencia fundamental. Creo que, mientras los medios de comunicación han ido evolucionando, la sociedad ha hecho otro tanto, configurándose un sistema de comportamiento diferente, en el que los valores políticos se han transformado. Por ejemplo, existe un mayor protagonismo de jóvenes o mujeres y han aparecido derechos que hace menos de un siglo no se hubieran entendido, como los relacionados con el medio ambiente.

Sin embargo la organización básica de la política y, me atrevería a afirmar, del mundo de las relaciones industriales, ha permanecido estática. Diría que de ahí viene, en gran medida, el hecho de que los medios de comunicación jueguen un papel tan central en la vida política actual. Primero, porque las opiniones públicas se configuran en torno a ellos y segundo, porque han adquirido una mayor apariencia de espectáculo o teatralidad, que por otra parte siempre tuvieron. Sin embargo, nos encontramos con una perplejidad de la clase política respecto al llamado poder de los media, que efectivamente existe, pero cuya naturaleza es diferente a la del poder político, económico o militar.

Autocontrol frente a autocensura

Sin embargo no creo que la prensa deba autocensurarse, más bien debería autocontrolarse. Recientemente he publicado una conferencia sobre el tema titulada El fundamentalismo democrático, concepto aparentemente contradictorio en sus términos. Un buen ejemplo, sin embargo, sería el de aquellos que, como el presidente Aznar, conversos o no a la democracia, piensan que existe realmente una democracia pura, creen en un estado puro de la política, de las relaciones de convivencia, y por decirlo así, son unos fanáticos de la transparencia total. Pero si esto fuera así la convivencia sería imposible, porque si todos los maridos y las mujeres, todos los padres e hijos, todos los empleadores y empleados, todos los profesores y alumnos, se dijeran verdaderamente unos a otros lo que piensan, el mundo sería una permanente guerra civil. Personalmente creo que el autocontrol y la autocontención, el ser consciente de que la libertad de uno limita con la de los demás, es un principio general que nunca hay que perder de vista, precisamente para evitar la censura externa.

Existe una gran confusión en torno al tema del tratamiento de la violencia política en los media

Llevo ya cuarenta años en el periodismo y recuerdo la época en la que se decía que hablar de terrorismo –o extralimitar las noticias en torno a él– era favorecerlo, crear un caldo de cultivo para su regeneración. Sin embargo ahora se ha pasado a la actitud contraria, parece que, cuando opinas sobre cualquier tema relacionado con el País Vasco, ETA, los GAL o Al Qaeda, estás obligado a hacer una declaración de principios previa diciendo que, por supuesto, te opones a la violencia. Este fenómeno es producto del pensamiento único, del fundamentalismo democrático, que está irrumpiendo en la sociedad occidental.

En el caso español me parece funesta la opinión pública que se está fomentando desde los medios políticos en torno al terrorismo. Pienso que este fenómeno, a nivel periodístico, debe someterse a las mismas reglas profesionales que cualquier otro hecho de la vida social. El periodista tiene que contar las noticias importantes e interesantes, sean agradables o no, en la medida, y con la racionalidad de juicio, que su responsabilidad profesional ante la sociedad le permita. Si serenáramos el debate en torno a esto, ayudaríamos mucho en la lucha contra la violencia, pero no se puede proceder de este modo si la política informativa se realiza desde el punto de vista de las víctimas, porque son las menos capacitadas para mantener la cabeza fría, por el propio hecho de ser los afectados. Cuando era un joven reportero del diario Pueblo, me escandalizaba que mis compañeros hicieran llorar a la madre del gitano muerto por la guardia civil para sacarle la foto destrozada por el dolor. Esa utilización de las víctimas me parece sencillamente repugnante.

No hay que defenderse de la globalización, sino de aquellas personas e instituciones que la utilizan para algo tan antiguo como es la explotación indiscriminada

No creo que la globalización sea ni buena ni mala; es como la ley de la gravedad, que es muy mala si te tiras por un balcón y te matas. Lo que define a las sociedades desarrolladas es precisamente su capacidad para controlar los cambios, por lo que creo que no se puede estar contra la globalización. Lo que debemos es estar contra sus efectos perversos y potenciar los beneficiosos, o servirnos de los instrumentos que pone a nuestro alcance: porque es un hecho irreversible, y tampoco es un fenómeno que haya surgido ahora, sino que se ha ido produciendo por acumulación a lo largo de los siglos, pero que actualmente ha adquirido un carácter explosivo debido a los avances tecnológicos, especialmente a las tecnologías de la comunicación. Por tanto, no pienso que haya que defenderse de la globalización, sino de aquellas personas e instituciones que utilizan esos instrumentos, para hacer algo tan antiguo en la historia del mundo como es la explotación del hombre por el hombre, y el establecimiento de unas relaciones de poder inadmisibles desde un punto de vista democrático y de los derechos humanos.

La bronca no es democrática, es fascista

Cuando era pequeño se decía que la política era el arte de lo posible. Desde luego es de lo posible, pero lo que ya no sé, es si es un arte. La política opera con contradicciones, intereses, ideologías diferentes, a veces contrarias y, por ello, un país democrático siempre tiene que fundamentarse en el diálogo, en los contactos, en las renuncias y en las promesas. La política está sustentada, en definitiva, en el raciocinio, en el entendimiento, lo que no significa que no se pueda ser agresivo, irónico, incluso punzante en las críticas, pero sí implica desalojar la injuria y la calumnia, la bronca como principio. La bronca no es democrática, es fascista, los bronquistas han sido siempre nazis. Es algo que debemos tener en cuenta.

El Rey jugó un papel fundamental en la transición

En la transición un personaje clave fue el Rey, no tanto por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Considero la transición como el final de la guerra civil, es decir, como el último proceso de reconciliación entre vencedores y vencidos, ya que el franquismo fue una guerra civil prolongada, y lo digo como hijo de vencedor que vivió bajo la dictadura en malas condiciones, pero mejores que las que sobrellevaron los hijos de los vencidos. En ese contexto, lo que hizo el Rey fue dar garantías y seguridad a los que estaban anclados en el pasado, al tiempo que apostaba por el futuro, y fue clave por lo mismo en los hechos del 23-F, porque dio garantías de seguridad al ejército y eso le permitió controlarlo. Es decir, el Rey pudo aprovecharse de unos poderes que él había recibido de Franco, pero eligió hacer una inmensa renuncia a corto plazo y devolver esos poderes al pueblo español. Y lo que no hizo fue, precisamente, encerrarse en la línea continuista donde Carlos Arias y otros lo querían introducir.

Las cosas se iban haciendo sobre la marcha

Suárez era el franquista que derrotó al aparato burocrático del régimen, probablemente con enormes dosis de intuición y de improvisación, porque no había ningún programa, ni un plan previamente trazado; las cosas se iban haciendo sobre la marcha. Y alrededor de Suárez, un entorno valioso compuesto por falangistas con cierto ánimo modernizador, como el caso de Rodolfo Martín Villa, un hombre muy duro y que había dejado mal recuerdo como gobernador civil de Barcelona, pero que sin embargo fue un estupendo ministro de Gobernación en los primeros años de la democracia.

Hasta que la izquierda no pudo mirarse en el espejo, no se estabilizó la democracia en España

En el otro lado, Carrillo fue esencial, principalmente porque la mítica y el simbolismo de la izquierda española, que por ausencia de otros estaba de alguna forma significada en el PCE, resultó reconducida a la vía del consenso y del diálogo político. Felipe González fue, así mismo, fundamental, porque desde el PSOE, en el que se depositaron las ansias de democracia, de libertad y de futuro, llevó a cabo la reforma del ejército y terminó con el problema militar en este país, lo que permitió la normalización de la vida democrática. Es decir, hasta que la izquierda no pudo mirarse en el espejo, incluso contradictoriamente con sus errores o con sus delitos, como parte integrante del cuerpo político nacional y no como algo constantemente marginado, no se estabilizó la vida democrática en España.

Tarradellas tenía una categoría humana y una perspicacia política difíciles de encontrar

A Tarradellas lo traté intensamente durante poco tiempo, porque lo conocí sólo cuando volvió del exilio, y me pareció un estadista y un político de una categoría singular. En lo que podríamos llamar la controversia catalana, jugó un papel magnífico, porque impuso nuevamente la racionalidad y garantizó la continuidad de las instituciones del autogobierno. De alguna forma, tranquilizó los espíritus nacionalistas tradicionales y comprendió perfectamente las necesidades de desarrollo de la España democrática a finales del siglo xx. Yo le tenía un cariño especial, y creo que él a mí también. Cuando dejó la presidencia de la Generalitat y venía a Madrid, siempre comíamos juntos, y hasta presidió alguna conferencia mía en el Ateneu de Barcelona. Creo que fue un hombre absolutamente admirable, de una categoría humana y una perspicacia política difíciles de encontrar.

Existe un silencio injustificado en torno al Rey y a la familia real

Creo que existe muy poca crítica democrática y racional sobre la familia real. No soy monárquico por convencimiento, sí lo soy por oportunidad, pero admiro especialmente al Rey y le estoy agradecido por la tarea que ha hecho por este país, aunque mis convicciones básicas sean republicanas. Pienso que una de las cosas que hace más daño al Rey y a la familia real es esta especie de silencio que sólo se rompe para hacer críticas acerbas y malintencionadas, lo que extorsiona la idea de una monarquía moderna y, sobre todo, la imagen del Rey, que sigue dando lecciones formidables de habilidad política, como la que acaba de dar al presidente del Gobierno yéndose a fotografiar a Galicia con la marea negra, precisamente dos días después de que éste criticara la demagogia de hacerse la foto con chapapote.

Una constitución que no puede ser reformada está condenada al fracaso

Siempre he creído que una constitución que no puede ser reformada es una constitución fracasada a medio plazo, aunque también pienso que una constitución que tiene que ser constantemente reformada no puede triunfar. Esta sacralización de la Constitución española parece que sólo puede proceder del ánimo de aquellos que, efectivamente, no son constitucionalistas. Estoy convencido que un debate sobre la reforma de la Constitución puede y debe abrirse de forma ordenada y eficaz, porque de otra manera no se contribuye al desarrollo del país. Un aspecto muy evidente es el de la circunscripción electoral de la provincia y todo lo referido a las leyes electorales que se elaboraron de forma muy precaria en un principio, y que tienen una influencia definitiva en el proceso de la representación política. El Senado, antes de que se aprobara la Constitución, ya se pensó como cámara de las autonomías, sin embargo se ha convertido en el rodillo del Partido Popular para incluir en las leyes, en el último tránsito parlamentario de las mismas, todo aquello que les conviene, como acaban de hacer con las leyes de acompañamiento de los presupuestos. Hay que reformar el Senado en ese sentido y permitirnos el debate sobre el fenómeno de representación territorial y el papel de las autonomías, un poco más deshinibidos que en aquel momento, porque el ejército ya no tiene presencia en la política como entonces.

Es una paradoja hablar de la crisis del Estado-nación y al mismo tiempo multiplicarlo

El planteamiento de las autonomías como pequeños Estados-naciones creo que es erróneo, porque no se puede decir que ese modelo está en crisis y al mismo tiempo multiplicarlo. Considero que en política las relaciones de poder son importantes, no sólo como relaciones de fuerza, sino también como relaciones de poder económico, cultural, mediático, y en ellas se incluyen intereses, legítimos o no, de personas, de grupos, de partidos políticos, valores absolutamente defendibles, pero que son intereses que se defienden bajo el nombre de ideas o principios porque parece que hablar de intereses es poco elegante para algunos.

En este sentido, creo que lo poco que se está avanzando en la constitución de una carta europea, en el caso de España, se confronta con las conveniencias de diversos Estados-naciones, de las burocracias políticas y de las élites económicas, culturales, e incluso religiosas en ocasiones, que los apoyan. Los sistemas de poder, en definitiva, suelen ser un engaño a la opinión pública por culpa de los intereses particulares. Por lo tanto, creo que la condición indispensable para resolver esta dinámica es hablar, y hablar sin complejos, sin violencia y atendiendo a las reglas fundamentales de la democracia que son las de la mayoría, pero respetando a la minoría, que entre otras cosas puede llegar a ser mayoría algún día.

El eterno debate de los nacionalismos

Respecto a la actual controversia entre nacionalismos, si se hubieran restaurado, con las modificaciones necesarias a lo largo del tiempo, los estatutos de Cataluña, el País Vasco y Galicia, que se promulgaron durante la República, probablemente se hubiera facilitado mucho este camino. Pero existían dos recelos fundamentales: uno por parte del ejército y otro por parte de los que llamo monárquicos a la violeta3, que no veían claro recuperar los estatutos de la República en una monarquía.

En el momento histórico de la transición existían dos situaciones concretas que eran las de Euskadi y Cataluña, y quizás más débilmente Galicia que, por razones diferentes en cada caso, reclamaban una solución identificada, diferenciada respecto del resto de España. Era absurdo comparar la cuestión catalana con la cuestión murciana, por poner un ejemplo. Tarradellas lo dijo y recibió una bronca tremenda, completamente injustificada, porque ya se hablaba del café para todos. Pero tampoco podemos quejarnos en la medida en que ha funcionado. Cataluña ha realizado un camino desde entonces muy interesante, admirable, en gran parte gracias a Tarradellas primero, y a Pujol después.

Soy un ferviente partidario de la democracia representativa y no creo en la democracia asamblearia

Personalmente no tengo ningún miedo a un referéndum, aunque como hijo de la época franquista no puedo olvidar que el uso de los referenda, en su plural latino, que hicieron Franco y tantos otros dictadores, no le confiere un prestigio democrático especial. Soy un ferviente partidario de la democracia representativa, no creo en la democracia asamblearia que los progres de mi generación predicamos durante mucho tiempo. Pienso que funcionar a base de referenda está muy bien, pero no es necesariamente progresista; no me parece mal, mas considero que los pueblos no pueden gobernarse así. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Gibraltar, además de la última consulta popular que se ha hecho, en los años 60 hubo un referéndum y recuerdo que un general del ejército franquista, Francisco Sintes Obrador, extraordinariamente simpático, cuando ganaron los gibraltareños diciendo que no querían ser españoles, él objetaba que ese referéndum no valía, porque si lo hubieran hecho en Madrid y nos hubieran preguntado si queríamos ser ingleses, también hubiera ganado el sí. Era una broma, claro, pero con esto quiero decir que no creo que el sistema referendatario sea el mejor si no sirve esencialmente para legitimar precisamente decisiones tomadas por los órganos de la democracia representativa. Lo otro es acercarse al populismo, y el tiempo ha demostrado que las instituciones de la democracia representativa garantizan mucho mejor la convivencia de los pueblos en libertad y en paz.

De haber habido un Pujol en Madrid, algunos problemas que tenía la derecha española y la convivencia democrática hubieran sido muy diferentes

Jordi Pujol fue una referencia democrática en los últimos años del franquismo. Cuando estábamos preparando El País teníamos mucho contacto con Fraga, entonces embajador en Londres, porque el 15 o 20% de los accionistas eran gente de su entorno. En 1975 cené una noche con él y lo encontré muy preocupado por el hecho de que habían encarcelado a Pujol. Fraga intentaba muy activamente a nivel telefónico solucionar esa situación. Luego conocí a Pujol en la sede de El País porque él era accionista y escribía artículos. Lo vi un par de veces en mi despacho con su amigo José Ortega, que es quien me lo presentó. Posteriormente, ya sólo lo traté como President de la Generalitat y, fundamentalmente, en actos oficiales. Digamos que no existe entre nosotros una corriente de simpatía, aunque tampoco de animadversión en ningún caso. Él es nacionalista y yo no. Él es demócrata-cristiano, y yo no, aunque lo fui de joven, y él lo es con toda convicción. No me resulta un personaje simpático pero es un político eficaz.

Es un hombre con unas cualidades políticas admirables. A menudo he pensado que de haber habido un Pujol en Madrid, algunos problemas que tenía

la derecha española al respecto de la convivencia democrática hubieran sido muy diferentes. Él es un hombre conservador, a su manera un hombre muy montiniano, del Papa Montini4, según me dijo un día. Posee además una cultura enciclopédica, cosa rara en los políticos, y unas capacidades como estadista formidables. Es una lástima que esas aptitudes se hayan agotado en la vida política catalana, es una suerte para Cataluña, pero es una lástima que no se hayan podido proyectar más sobre el conjunto de la política del Estado, quizás por la propia manera de ser de Pujol. Otros grandes líderes políticos catalanes, como Cambó, tuvieron la oportunidad de hacerlo y creo que España se benefició mucho de esa aportación. No puedo, por tanto, más que reconocerle sus aciertos, su enorme capacidad de trabajo, y su labor para que el desarrollo de Cataluña, y de las relaciones de ésta con el resto de España, hayan tenido la buena trayectoria que han venido manteniendo durante sus años de gobierno. Soy consciente de que muchos lectores progresistas de Cataluña, con los que me puedo sentir más identificado, ven en él perfiles o resortes absolutistas que no les gustan, pero como no resido en Cataluña a pesar de que, por cierto, en Barcelona se vive mucho mejor que en Madrid, yo no lo he percibido así.

Una estancia larga en el poder siempre provoca mucho desgaste, pero el balance para Cataluña es positivo

A Pujol se le puede criticar que ha llevado a cabo una política clientelista desarrollada con una enorme sagacidad por su parte, aunque estos veintitrés años se hayan basado en unas elecciones democráticas legítimas e incontestables, pues lo cierto es que si él ha gobernado todos estos años ha sido porque libremente los catalanes así lo han decidido. Una estancia larga en el poder siempre provoca desgaste, pero el balance ha sido positivo para Cataluña. Por mi parte, aunque ha habido notables desencuentros, recuerdo que en el serio conflicto mantenido con el gobierno Aznar por el caso Sogecable, Pujol se comportó como lo que es, un demócrata de toda la vida: ni es un converso a la democracia, ni ha descubierto el Mediterráneo con la llegada de la transición, y eso al final se trasluce en los posicionamientos y en las actitudes políticas.

Respecto a la política de CiU de los últimos años, considero que es muy negativo que los partidos nacionalistas operen como bisagra. Creo que es una deformación de nuestra democracia, fruto precisamente de las leyes electorales. Sin embargo, en los últimos tiempos, el problema es que más que actuar como bisagra, he visto a Pujol como rehén de la política de Aznar, y esto ha sido grave. Pero en conjunto ha sido positivo para Cataluña, y todo lo que es positivo para ella, dentro de una convivencia democrática y con una relación normalizada entre los diversos territorios, me parece positivo para España. Dicho esto, quiero añadir que no me gustan los nacionalismos, ni siquiera los moderados, creo que comportan una capacidad destructiva de la convivencia perniciosa para todo.

Aposté por una publicación en contra de los golpistas y a favor de la Constitución

Cuando se dio el golpe de Estado del 23-F, estaba en mi despacho de El País escuchando en la radio la votación de investidura del nuevo Presidente. En ese momento entrevistaba a un aspirante a redactor que había citado a las seis de la tarde. Dadas las circunstancias, a las seis y dieciocho le tuve que pedir que saliera un momento, porque quería saber lo que estaba pasando. Me lo encontré siete años después en un acto… ¡No lo había vuelto a ver! Fue una noche muy dramática, sabíamos que si el 23-F triunfaba, era el fin del periódico y quién sabe si el final de la vida física de algunos de nosotros. Estuvimos en constante comunicación con la Zarzuela, concretamente con Sabino Fernández Campo, abrimos líneas de comunicación con todos los media importantes en el mundo, hasta permanecieron en nuestras líneas telefónicas la BBC, Le Monde y La Republica, a los que íbamos informando de lo que estaba aconteciendo. Tomé la determinación, y lo digo sin ninguna vanidad porque me tocaba decidir a mí como director del periódico, de hacer una edición en contra de los golpistas y a favor de la Constitución. Lo hicimos con miedo, pero sin titubeos, porque era una noticia increíble y El país, cuando da una noticia, da una opinión. Esto es lo que entonces caracterizaba al periódico. Naturalmente publicamos que lo que estaba sucediendo era inadmisible, que apoyábamos la legalidad y la Constitución. Fue un acto de coherencia profesional y nada más, aunque respondiera a convicciones íntimas de muchos de nosotros; creo que sirvió para transmitir un mensaje, porque hubo quien se encargó de que la edición de El País llegara a manos de Tejero dentro del Parlamento, y ese mensaje era que habría resistencia civil con todas sus consecuencias. Una de las grandes satisfacciones que he tenido en mi carrera fue cuando, un par de años más tarde, entrevisté a Olof Palme en su despacho y vi entre otros cuadros que había enmarcado la primera página de El País de ese día. Me dijo que nuestro periódico había trabajado mucho por la democracia en España y que me agradecía lo que hicimos esa noche. A partir de ahí mantuve una buena amistad con él, era una persona que yo admiraba como demócrata y como hombre de paz. Para mí esto fue una satisfacción íntima inmensa.

El País supo conectar con un sentimiento generacional de modernidad

Un periódico es siempre de los lectores y se debe antes que a nadie a ellos, antes que a sus dueños, que a su director, que a sus accionistas, que a sus redactores, que a sus anunciantes, que a sus trabajadores; y creo que El País tuvo la inmensa fortuna, y nosotros el acierto de conectar con el sentimiento de esos lectores que tenían un sentimiento generacional de modernidad, de renovación, de quitarnos de encima la espesísima manta apolillada del franquismo y de contribuir a lo que, en definitiva, no fue más que un esfuerzo de reconciliación. En el primer número de El País, en su página de opinión, aparecía un artículo de Rafael Alberti, todavía exiliado en Roma5, como símbolo de lo que queríamos, que no era otra cosa que la reconciliación entre los vencedores y los vencidos, y conseguir que cualesquiera que fueran las diferencias que pudiera haber entre nosotros, fuéramos capaces de resolverlas mediante el pacto, el consenso, el diálogo y también la confrontación, pero en un sentido democrático y no violento.

1 Durante la década de 1960 el catolicismo era la religión de la mayoría de la población española. Los porcentajes de la gente que se consideraba católica eran todavía elevados. Este catolicismo experimentó una gran transformación en ese periodo. Este cambio fue el resultado de la penetración de las ideas que se habían impuesto entre los obispos de todo el mundo que participaron en el Concilio Vaticano II (1962-1965), que definió la colegialidad episcopal y la libertad religiosa.2 Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), Papa desde 1958 hasta 1963. En enero de 1959 convocó el concilio ecuménico XXI (II Vaticano) para la unión del mundo cristiano y que abrió en 1962. En julio de 1962 publicó la primera encíclica Ad Petri Cathedram; en 1960 aumentó a ochenta y cinco el número de cardenales; en 1961 publicó la encíclica Mater et Magistra y en 1963 la Pacem in Terris. Abrió el diálogo con los cristianos de otras confesiones instituyendo el Secretariado para la Unión de los Cristianos.

3 La expresión “a la violeta”, típica del castellano del siglo xviii, se aplica comúnmente a aquéllos que poseen una cualidad de manera superficial y, sin embargo, presumen de ella.

4 Giovanni Battista Montini sucedió en el pontificado al Papa Juan XXIII con el nombre de Pablo VI y materializó el aggiornamento propulsado por su predecesor, a través del Concilio Vaticano II, que supuso una renovación profunda de la Iglesia.

5 Rafael Alberti (1902-1999), eximio poeta español. Afiliado al Partido Comunista en los años de la República, participó activamente en actos políticos durante la guerra civil. Al acabar ésta, se exilió, en Argentina hasta 1962, y en Roma hasta 1977, año en que regresó a España.